|

ARTIKEL

Mengenang Reformasi

PENDAHULUAN

Pada tahun 1983, untuk peringatan 500 tahun kelahiran Martin Luther, Michael Mathias Prechtl melukis sebuah potret Luther berjudul "Martin Luther, inwendig voller Figur", "Martin Luther: Pribadi yang Penuh Figur". Pertama kali, saya melihat cetakannya ini di kantor Peter Newman Brooks di Cambridge (sekarang gambar itu ada di Gereja Lutheran Injili di England’s Westfield House, sebagai hadiah dari Prof. Brooks). Prof. Brooks sering menggelar kuliah tentang sejarah Reformasi di kantornya, dan ia memiliki kebiasaan yang menyenangkan, yaitu meninggalkan catatannya sebentar lantas melakukan dialog singkat dengan potret Luther yang tergantung di belakang kami, di bagian belakang ruangan. Saya bahkan ingat, pernah sekali waktu ia bangkit dari kursinya dan tersungkur berlutut di lantai dalam hormat kepada lukisan Luther, sang maskot Reformasi. Tentu saja, semua hal itu dilakukan dengan senda gurau, tetapi benar-benar membangkitkan sebuah pertanyaan menarik -- masih dapatkah seseorang bercakap dengan Luther? Apakah ia memiliki sesuatu yang relevan untuk disampaikan kepada kita pada era teknologi dan Twitter ini, atau apakah kita hanya bisa memandang Luther dengan kekaguman dari jauh dan berlutut kepada suatu relik dari masa lalu?

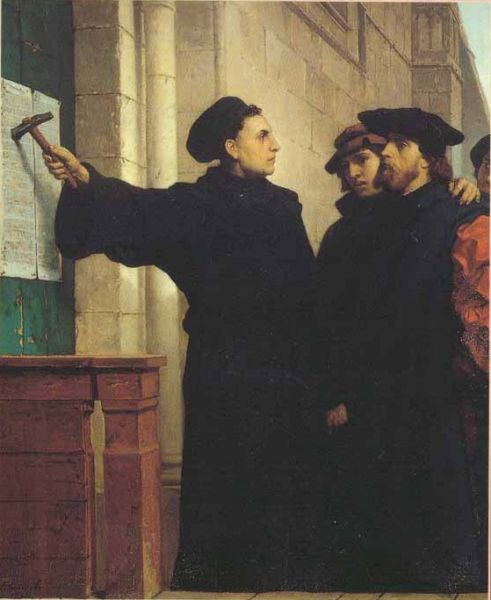

Martin Luther memakukan 95 tesisnya di pintu gereja All Saints' Church di Wittenberg.

Peringatan lain sekarang sedang menanti di ambang pintu. Pada 31 Oktober 2017, seluruh dunia akan mengenang 500 tahun dari apa yang kerap dikenal sebagai permulaan Reformasi Protestan: deklarasi Martin Luther berisi 95 Tesis Menentang Indulgensia di Wittenberg. Karena berbagai alasan, momen ini melejitkan Luther ke mata publik, dan ia menjadi cambuk petir bagi reformasi gereja. Seperti halnya dengan banyak peristiwa peringatan besar, pertanyaan tentang relevansi kembali timbul: Mengapa reformasi penting? Apakah yang dipertaruhkan? Tentang apakah semuanya itu? Sepadankah hal tersebut? Apakah yang Luther katakan atau ajarkan bermakna bagi kita sekarang? Bagaimana kaum Lutheran dan pewaris Reformasi Protestan memandang Luther? Selagi hari peringatan 500 tahun Reformasi semakin mendekat, pertanyaan semacam itu bahkan akan mulai menarik mereka yang tidak memiliki komitmen religius pada apa yang terjadi pada waktu itu.

CITRA LUTHER DAN REFORMASI

Pada 1529, Johannes Cochaleus, salah satu lawan yang vokal bagi Luther, memublikasikan pamflet berjudul "Seven-headed Luther" (Luther Berkepala Tujuh). Di dalamnya, ia menggambarkan Luther sebagai binatang buas dengan kepala dokter, orang suci, penyesat, orang enthusiast (sebutan untuk penganut sekte Protestan dengan nama yang sama pada abad ke-16 dan ke-17 - Red.), imam, jemaat gereja, dan Barabas. Semuanya diinterpretasikan sedemikian hingga membuat Luther terlihat tidak terpercaya dan berbahaya. Sejak itu, ada banyak gambaran dan interpretasi tentang sang reformator -- sebagian memuji, yang lainnya tidak.

Saat ini, dengan lebih banyaknya buku yang telah ditulis tentang Luther daripada figur historis lain (kecuali Kristus), Anda dapat memastikan bahwa "kepala" Luther telah bertambah lebih banyak daripada tujuh. Pada zamannya sendiri, pengagum dan pengikut Luther meninggikannya sebagai nabi, alat yang dipakai Allah, dan pahlawan Jerman, dan sosok Hercules yang melawan tirani Roma. Namun, baik saat itu maupun setelah kematiannya, penekanan generasi Lutheran selanjutnya bukan lagi pada pribadi atau kehidupan Luther -- ia tidak seharusnya disegani atau ditiru, dan tentu saja tidak ada kisah mukjizat seperti cerita-cerita orang kudus abad pertengahan. Sebaliknya, fokusnya diarahkan pada pengajaran Luther, kekuatan pesannya, pemikirannya dalam Kitab Suci, dan penemuan kembali Injil sejati -- suatu hal yang diperkenan.

Abad-abad selanjutnya memandang Luther dan Reformasi melalui kacamata yang berbeda. Kaum rasionalis dari Abad Pencerahan pada abad ke-18 -- yang hanya punya sedikit waktu untuk bergumul tentang agama dalam bentuk apa pun -- meratapi bahwa begitu banyak kekacauan di Jerman disebabkan oleh "takhayul" dari Luther, dan di Inggris oleh cinta Raja Henry VIII kepada mata Anne Boleyn yang berwarna cokelat tua. Meski demikian, pihak lain bisa saja mengekspresikan pandangan yang lebih romantis, menempatkan Luther sebagai bapa kebebasan individu, yang melemparkan belenggu tradisi dan kuasa institusi gereja. Misalnya, penilaian oleh François Guizot, yang hidup tepat setelah Revolusi Perancis:

"Reformasi adalah usaha sangat besar yang dilakukan oleh umat manusia untuk mempertahankan kebebasannya; sebuah kerinduan baru untuk berpikir dan menilai dengan bebas terlepas dari gagasan dan pendapat lain, yang kemudian diterima oleh Eropa, dan dipaksa untuk menerimanya dari era terdahulu. Reformasi adalah upaya besar untuk menyejajarkan umat manusia dan untuk memberi nama yang layak bagi berbagai hal. Reformasi adalah pemberontakan dari pikiran manusia melawan kuasa absolut strata spiritual."

Di Jerman, Luther menjadi simbol patriot dan pahlawan nasional. Reformasi dianggap sebagai "pencapaian sempurna" Jerman, dan Luther adalah sang pemimpin kebebasan bagi kehidupan masyarakat Eropa. Hingga abad ke-19 dan awal abad ke-20, Reformasi sering diartikan sebagai gerakan tidak terhindarkan yang lebih dikendalikan oleh kekuatan sosial dan ekonomi daripada oleh pemikiran religius. Perang Petani tahun 1525 lebih signifikan bagi arah kehidupan abad ke-16 daripada khotbah Luther di hadapan kaisar di Diet of Worms (Sidang kekaisaran dari Kekaisaran Romawi Suci yang diadakan di Taman Heylshof di Worms, yang pada waktu itu adalah Kota Kekaisaran Bebas milik Kekaisaran Romawi - Red.).

Luther Before the Diet of Worms oleh Anton von Werner (1843–1915).

Jadi, mana yang benar? Tentunya, Reformasi adalah suatu masa dan gerakan yang terlalu kompleks untuk dipahami sekadar sebagai satu tokoh atau satu persoalan. Sebab dan akibatnya menyentuh cakupan faktor sosial politik yang luas, gagasan teologis, pribadi-pribadi yang unik, dan tekanan gerejawi. Bahkan, beberapa orang mungkin akan berpendapat bahwa lebih baik menyebutnya "Reformations" (jamak) daripada gerakan tunggal dan terpadu.

Namun, terlepas dari kompleksitas Reformasi, 31 Oktober 1517 menandai suatu peristiwa spesifik dengan lingkup yang relatif sempit. Luther memublikasikan 95 tesisnya diakui sebagai pemantik yang menyalakan kobaran api, tetapi natur dari peristiwa ini sering kali dikaburkan oleh keributan yang muncul belakangan, bukan oleh tujuannya semula. Secara singkat, padat, dan jelas, 95 tesis Luther ditulis sebagai protes melawan pelayanan pastoral yang buruk, dan dari perspektif inilah orang semestinya mencoba memahami apa yang sebenarnya Luther lakukan pada tahun-tahun pertama Reformasi. Seperti dikatakan dengan amat baik oleh Jane Strohl, seorang ahli Reformasi, "Orang dapat mendeskripsikan karier Luther sebagai tindakan mengajukan gugatan malapraktik pastoral seumur hidup terhadap otoritas gereja pada tiap tingkatan hierarki."

"Pro re theologica et salute fratrum" -- "Demi teologi dan keselamatan saudara-saudara." Luther menulis perkataan ini dalam sebuah surat kepada kawannya, Georg Spalatin, pada 19 Oktober 1516, hampir setahun sebelum proklamasi 95 tesisnya. Surat tersebut merupakan penilaian kritis terhadap seorang ahli terkenal, Erasmus, dan bukunya Perjanjian Baru berbahasa Yunani yang baru saja diterbitkan. Di satu sisi, Luther sangat menghargai karya Erasmus -- Luther baru saja menyelesaikan ceramahnya tentang surat Roma, yang semasa pengerjaannya, ia dipandu oleh teks Erasmus, dan baru saja hendak memulai seri ceramah baru tentang surat Galatia. Namun, ia tidak terlalu sependapat dengan pemahaman dan penafsiran Erasmus mengenai Rasul Paulus. Luther ingin Spalatin menyampaikan keberatannya terhadap Erasmus meskipun ia tahu bahwa kritiknya mungkin saja tidak akan didengar. Bagaimanapun, ia "bukan siapa-siapa", sedangkan Erasmus dikenal di seluruh Eropa sebagai "orang paling terpelajar". Meski demikian, Luther mengatakan bahwa ia merasa terdorong untuk menyampaikan sesuatu, sebab hal ini bukan semata persoalan perbedaan pendapat akademis -- suatu poin kabur yang bisa diperdebatkan di menara gading universitas. Tidak, Luther hanya tertarik pada hal-hal yang menyentuh jantung segala sesuatu -- seluruh teologi dan keselamatan semua orang sedang dipertaruhkan. Ketika Luther mulai mengubah beberapa hal dalam kurikulum Universitas Wittenberg tempat ia mengajar, ia melakukannya karena bagaimana hal itu dapat memengaruhi khotbah mingguan, pengajaran, dan pelayanan pastoral pada tingkat jemaat. Itulah tujuan reformasi bagi Luther.

Namun, apakah arti pelayanan pastoral sebelum Reformasi? Terdiri dari apa saja? Aspek kependetaan yang formal dan gerejawi dari pelayanan pastoral secara garis besar dapat dibagi menjadi: (1) sakramen pengakuan dosa, (2) penjualan/pembelian surat indulgensia, dan (3) massa yang tertutup. Di sisi lain, ada banyak praktik yang tidak terlalu formal, tetapi tersebar luas, yang tujuannya adalah merawat dan menentramkan jiwa: kisah kebajikan dan kejahatan, literatur renungan, seperti The Fourteen Consolations, The Art of Dying (Ars Moriendi), dan The Lives of the Saints, di samping sejumlah praktik spiritual lain, misalnya relik, ziarah, dan doa yang mengikuti pola kehidupan biara. "Geistlichkeiten" tersebut (secara harfiah: "spiritualitas"), demikian Luther menyebutnya, menjadi fokus dari banyak perjuangan reformasi Luther.

Lebih lazim untuk menganggap Luther sebagai reformator doktrin (mungkin doktrin spesifik, seperti pembenaran atau Perjamuan Terakhir) dan sebagai lawan yang kuat bagi otoritas kepausan. Akan tetapi, pertanyaan tentang doktrin dan otoritas teologis bangkit bagi Luther sebagai sarana menuju akhir yang lebih besar: pelayanan pastoral yang membina kehidupan Kristen murni. Dimulai dengan pencarian pribadinya akan penghiburan dan pengharapan, Luther mendorong dirinya melakukan praktik yang dapat memenuhi kehidupan orang dengan Firman Kristus. Hanya pada hubungan yang mendalam dengan Kristus inilah, Luther menemukan kebebasan dan kekuatan untuk hidup dalam dunia yang diwarnai pertentangan antara pemeliharaan Allah dan kehadiran dosa dan penderitaan terus-menerus.

Demikianlah kita melihat Luther secara berulang-ulang dan terprogram menyerang apa yang ia yakini sebagai “Geistlichkeiten” palsu -- praktik spiritual yang dengan berbagai cara mencoba mengatasi kontradiksi keberadaan kristiani dengan mendorong Allah kembali ke surga nun jauh terpisah dari dunia, dan mengurangi realitas hidup yang tidak menyenangkan dengan ilah-ilah yang lebih rendah, yaitu para orang kudus serta keamanan spiritual lainnya. Posisi orang kudus sebagai penengah memiliki manfaat ganda, yakni menjaga agar Allah tidak dipersalahkan atas adanya dosa dan melindungi orang dari penderitaan. Luther memublikasikan 95 Tesisnya tepat sebelum Hari Raya Semua Orang Kudus mungkin merupakan kebetulan, tetapi ada kepatutan tertentu dalam dekatnya serangannya terhadap (doktrin) perbendaharaan pahala orang kudus dan perayaan para orang suci tersebut.

Bagi Luther, usaha menutup-nutupi Allah dan realitas penderitaan adalah pemikiran yang tidak rasional serta membangun cara hidup yang membuat iman kepada Allah yang baik dan Bapa yang setia menjadi tidak jelas, bahkan mungkin tidak penting. Namun, karena dalam Kristus Luther menemukan (figur) Allah yang memasuki celah antara kebaikan dan dosa, penderitaan, dan keselamatan, Luther juga mampu menarik status para orang kudus kembali sebagai manusia biasa. Bagi Luther, orang kudus itulah yang kini menemukan harapan dalam pertentangan hidup dengan berpegang erat pada janji Allah, yang telah merendahkan diri untuk menderita bagi dan dengan manusia. Dan, dalam pengharapan tersebut, orang-orang kudus menemukan kekuatan untuk menghidupi kehidupan dalam ciptaan Allah -- untuk mengaguminya, menemukan keindahan padanya, menanam, memanen, menikah, dan membesarkan anak-anak -- meski wabah dan perang buruh berkecamuk.

Di sinilah, kita menyentuh hal yang mungkin merupakan dampak terluas Reformasi, yaitu subversinya mengenai orang kudus, pemaknaan ulang kehidupan religius, dan penyakralan sekuler. Dan, Luther melakukan hal ini dengan satu pernyataan tegas yang brilian, baik penahbisan maupun nazar agamawi tidak membuat orang menjadi spiritual atau religius, melainkan baptisan dan iman. Berlawanan dengan kesalehan yang berlaku secara umum, orang biasa adalah manusia spiritual. Orang biasa adalah imamat.

Dalam konteks abad pertengahan akhir, umat Kristen dapat dibagi menjadi dua tingkat kekristenan secara esensi. Tingkat yang atas adalah para elit spiritual, diwakili oleh anggota kehidupan biara, dan secara turunan, jajaran para imam. Setelah kemartiran, kehidupan biara telah lama dianggap sebagai bentuk religius Kristen yang ideal. Dalam usaha mewujudkan ajaran Injil yang lebih bersifat pengorbanan dan radikal, biarawan memisahkan dirinya dari orang Kristen biasa dengan sumpah kefakiran, kesucian, dan ketaatan. Sepuluh Hukum memang penting, tetapi "jika engkau hendak menjadi sempurna," kata Tuhan, "juallah segala milikmu, berikanlah kepada orang miskin, lalu datang dan ikutlah aku," padahal, berkata secara adil, biara tidak membedakan orang Kristen biasa dengan yang "sempurna"; ia menganggap sumpah dan kehidupannya sebagai bagian intrinsik pada panggilan pemuridan. Bagi biarawan, kekristenan sejati terlihat seperti monastisisme (kehidupan biara). Hal itu akan menjadi kesadaran gereja, sesuatu yang ideal di tengah kekristenan yang biasa-biasa saja.

Dengan pengertian tersebut, monastisisme sering kali merupakan katalis sekaligus tanda permanen bagi reformasi. Lebih seringnya, reformasi bukan sekadar menetapkan susunan monastik baru, melainkan terkadang akan tertumpah meliputi cakupan gereja yang lebih luas. Sebagai contoh, Reformasi Cluniac pada abad ke-10, di antara hal lainnya, membawa pentingnya sumpah hidup selibat ke dalam kehidupan kependetaan, memberi para pendeta kesetaraan kondisi spiritual yang lebih dalam. Demikian juga orang awam, ketika menghendaki kehidupan yang lebih religius dan beribadat, mereka menjadikan biara sebagai standar. Pada abad ke-15 dan ke-16, kesalehan biasa bertumbuh menjadi "ibadah modern" (devotio moderna), mengikuti kebiasaan dan praktik tertentu yang ada di biara. Singkatnya, kehidupan religius dahulu bukanlah kehidupan awam. Orang awam dan orang biasa secara de facto tidaklah spiritual.

Oleh karena itu, adalah suatu tuntutan yang revolusioner ketika Martin Luther (seorang biarawan Agustinian!) menyatakan bahwa semua orang Kristen awam bersifat spiritual dan religius. Hanya iman yang membuat seseorang spiritual, dan kehidupan dari seorang awam biasa adalah pengorbanan dan penyembahan religius sejati apabila dibentuk oleh perintah Allah. Hidup sebagai ayah atau ibu yang setia, pegawai yang taat, warga negara, atau pejabat temporal yang bertanggung jawab merupakan kehidupan religius sejati, lebih menyenangkan Allah daripada semua sumpah dan pelayanan harian bersama-sama. Monastisisme (kebiaraan) bukanlah bentuk ideal maupun pengantara moral bagi gereja, demikian pula kependetaan. Orang Kristen awam tidak membutuhkan pendeta untuk berdiri di antara yang biasa dan yang kudus. Dalam baptisan, semua orang Kristen turut serta dalam keimaman spiritual (1 Petrus 2:9), memiliki akses langsung kepada Allah melalui iman.

Hasilnya adalah kesalehan awam yang murni dengan kehidupan sekuler sebagai spiritualitas yang menunjukkan dirinya sendiri. Tanggung jawab sehari-hari merupakan panggilan ilahi. Ketika dikoordinasikan dengan tanggung jawab lain dan pekerjaan biasa, sesama dilayani dan dikasihi, dan komunitas bertumbuh. Tubuh Kristus memiliki banyak anggota dengan fungsi dan peranan masing-masing. Bahkan, yang terkecil dan terlemah harus dihormati sebagai bagian yang istimewa dan penting dari satu tubuh Kristus yang sama.

LUTHER PRAMODERN BAGI DUNIA PASCAMODERN

Penggambaran Luther tentang kehidupan Kristen di dunia terlihat indah meski kita tahu bahwa kehidupan tidaklah seperti itu. Kontradiksi antara kehadiran Allah, kehadiran dosa, dan kehadiran penderitaan terus ada. Panggilan hidup sehari-hari telah kehilangan arahan moral dan terus dimaknai ulang oleh norma sosial dan berbagai "-isme" -- kapitalisme, individualisme, konsumerisme, materialisme, dan ... pascamodernisme.

Pascamodernisme adalah kata yang sering digunakan untuk mendeskripsikan keadaan kita di dunia barat saat ini meski tidak selalu dimengerti. Sering kali, pascamodernisme didefinisikan sebagai relativisme -- tidak ada yang benar selain apa yang benar bagi saya. Namun, relativisme semacam itu bukan benar-benar gagasan baru. Kita dapat menemukan pandangan serupa dalam berbagai gerakan zaman dahulu, Renaisans dan Pencerahan -- kerap disebut Skeptisisme. Meskipun pascamodernisme dapat menuntun ke arah skeptisisme, ada yang lebih daripada itu. Secara sederhana, pascamodernisme menyatakan bahwa, entah kita menyukainya atau tidak, norma-norma lama yang terpercaya kini telah dipertanyakan. Apa yang kita sebut "fondasi" -- hal-hal yang dianggap menjadi dasar otoritas dan struktur kekuasaan, klaim kebenaran dan etis -- "fondasi" ini telah gugur. Dalam konteks ini, tidak ada yang objektif; segala sesuatu tergantung cara pandang kita; segala sesuatu hanyalah interpretasi; semua kesimpulan bersifat sementara. Tidak ada lagi satu bingkai referensi tunggal bagi pemahaman kita tentang diri sendiri atau dunia; sebaliknya, terus meningkat argumentasi bahwa kita hidup dalam jaringan narasi dan cerita, yang masing-masing saling bersaing untuk memberi makna bagi kita dan menjelaskan dunia. Kita memiliki kisah individual pribadi, tetapi juga cerita dan narasi budaya dan masyarakat -- metanarasi yang besar. Semua narasi dan kisah tersebut membentuk kita, mendefinisikan kita, memberi kita makna dan identitas, bahkan jika "kebenaran"nya tidak dapat dibuktikan sekalipun.

The Eclipse of Biblical Narrative oleh Hans W. Frei.

Kebanyakan dari hal ini adalah reaksi terhadap keyakinan diri akan modernitas (itulah alasan kata "pasca" dari pascamodernisme) yang membangun fondasi rasio dan apa yang diketahui melalui observasi dan indra kita, mengabaikan pentingnya narasi dan kisah secara keseluruhan. Sebaliknya, narasi -- termasuk narasi Alkitab -- dianggap sebagai penghalang. Orang harus mencoba melihat apa yang ada di balik cerita untuk dapat menemukan kebenaran yang dapat diverifikasi, bersifat historis, rasional, dan dapat dipercaya. Hans Frei dalam bukunya The Eclipse of Biblical Narrative, secara mendasar menyebut pendekatan modern terhadap narasi sebagai "pembalikan penempatan". Dahulu, pada masa Reformasi, sebelum Abad Pencerahan, pembaca pramodern memandang Alkitab sebagai deskripsi yang akurat atas dunia mereka -- seperti yang ditekankan Frei, pembaca melihat "keberadaan dirinya, tindakan dan semangatnya, bentuk kehidupannya sendiri sebagaimana peristiwa dalam zamannya sebagai figur yang membentuk kisah dunia" dalam Alkitab. Dengan demikian, pembaca pada era pramodern menempatkan dunianya dan kisahnya dalam cerita Alkitab. Namun, pergeseran modernitas besar-besaran adalah "pembalikan penempatan": "Segala sesuatu sepanjang spektrum teologis telah mengalami pembalikan besar," kata Frei. "Interpretasi adalah soal menempatkan cerita Alkitab ke dalam dunia lain dengan kisah yang lain, bukannya menjadikan dunia lain tersebut sebagai bagian dari kisah Alkitab." Keberadaan kita saat ini menjadi hakim dan norma dan kunci interpretasi kisah Alkitab.

Namun, kita diperintahkan untuk hidup dalam "pascamodernitas". Dan, dalam konteks ini, sekali lagi kita sedang melihat pendekatan narasi dan cerita, dan kita dapat menyaksikannya dalam hampir tiap area: filsafat, etika, dan politik, serta -- dalam seperempat abad terakhir -- narasi juga menempati posisi sentral dalam teologi. Narasi, cerita, tampaknya sangat penting bagi kondisi pascamodern ... cerita adalah raja.

Namun, Luther telah sejak dahulu mengetahui hal ini. Atau, setidaknya, ia menjadi tahu sepenuhnya tatkala ia berjuang melawan keraguan dan ketidakpastiannya sendiri. Pada akhirnya, hanya kisah Kitab Suci, kisah Allah dan umat-Nya, kisah Kristus, yang memenuhi wawasan Luther dan menggantikan rasa aman palsu dan fondasi zamannya yang sedang runtuh dengan kepastian baru. Saya hendak mengajukan pendapat bahwa natur penggunaan Kitab Suci oleh Luther sebagai narasi -- sebagai kisah yang membentuk identitas -- adalah poin relevan yang layak diangkat kembali bagi zaman kita.

Dalam banyak hal, Luther adalah tipe penafsir Alkitab pramodern (meski intensitas pekerjaannya dengan Kitab Suci memisahkannya dari tradisi biara). Tetap saja, seperti orang sezamannya, Luther menemukan kesatuan narasi Alkitab sebagai penjelasan definitif bagi dunianya sendiri. Hubungan antara sejarah dunia dan sejarah keselamatan sudah diasumsikan meskipun tidak selalu terlihat jelas. Pada awalnya, ia mengikuti metode tradisional penafsiran Alkitab rangkap empat yang mencoba menghubungkan keduanya melalui serangkaian pembacaan Alkitab secara figuratif dan alegoris. Namun, belakangan, Luther menghindarinya karena metode tersebut mendukung pandangan sejarah keselamatan yang secara kontinu berubah, yakni bahwa Kristus dan Injil muncul hanya sebagai versi baru yang lebih baik dari Musa dan Taurat. Sebaliknya, Luther mulai menemukan metanarasi berbeda yang menjalar sepanjang Kitab Suci mengatasi pandangan tentang sekadar figur dan pemenuhan, atau kesesuaian dan pertentangan.

Alkitab yang terbuka.

Dalam peristiwa apa pun, Luther memberikan pemikiran yang lebih terencana mengenai bagaimana Kitab Suci berperan sebagai Firman Allah. Ada pepatah mengatakan "ada buku yang Anda baca, ada juga buku yang membaca Anda". Bagi Luther, Alkitab adalah jenis yang kedua. Ia tidak memandang Kitab Suci terutama sebagai objek penafsiran kita, sebaliknya, kitalah objek yang diinterpretasikan oleh Kitab Suci. Hal ini bukan untuk mengatakan bahwa Luther menganggap tidak perlu mencoba memahami teks (Alkitab), atau bahwa Kitab Suci tidak menuntut pembelajaran dan penjelasan. Hanya saja bahwa bagi Luther, fungsi utama Kitab Suci ialah untuk membentuk (menempa) kita, menyusun diri kita, memimpin kita menjadi ciptaan baru, mematikan dan menghidupkan kita kembali. Ia menulis, "Ingatlah baik-baik, bahwa kuasa Kitab Suci ialah: ia tidak akan berubah oleh karena seseorang mempelajarinya; sebaliknya ia mentransformasi orang yang mencintainya. Ia menarik seseorang ke dalam -- kepada dirinya -- dan kepada kuasanya". Kitab Suci menarik Anda -- ke dalam dunianya, sejarahnya, kisahnya -- sehingga kita membaca dunia kita, sejarah kita, kisah kita menurut latar belakang Alkitab. Narasi Alkitab menjadi kunci untuk memahami kehidupan kita, kisah yang mendefinisikan dan menginterpretasikan dunia kita. Bukan berarti kita melihat Alkitab bermakna bagi kehidupan kita, melainkan sebaliknya, makna kehidupan kita didapat dari Alkitab. Hal ini, tentu saja, sepenuhnya berlawanan dengan pendekatan modern, tetapi menariknya, tidak terlalu asing bagi pemahaman pascamodern mengenai narasi.

Bagi Luther, Kitab Suci bukan sekadar cadangan kebenaran ilahi yang proporsional. Memang ia berisi kebenaran, tetapi Kitab Suci lebih dari itu. Ia adalah kisah Allah Israel yang hidup, yang membuat raja-raja dan orang-orang besar menjadi tidak berarti, serta meninggikan orang kecil dan anak yatim, yang mengeluarkan mata air di padang gurun dan taman di tempat gersang, yang menjadikan bapa-bapa leluhur dari bangsa yang sesat, yang memangkas pohon zaitun dan membuat tunggulnya bertunas, yang memilih hal-hal yang diremehkan, membuat yang terpandang menjadi remeh. Dan, lebih lagi, kisah ini mengonfrontasi kita dengan klaim mencengangkan bahwa itu merupakan kisah kita juga.

Kita dapat melihat pandangan terhadap Kitab Suci ini dalam bagaimana Luther terus memahami peristiwa-peristiwa kontemporer di sekitarnya dalam terang sejarah keselamatan. Luther selalu melihat lebih daripada sekadar kaisar dan pembesar, buruh dan paus. Ia memandang tindakan mereka serta tindakannya sendiri dengan eskatalogi sebagai latar belakang sejarah keselamatan yang di dalamnya, seperti dikatakan Rasul Paulus, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa ... melawan kegelapan saat ini -- Luther melihat dunia penuh dengan manusia, tetapi juga penuh dengan kuasa jahat! Pertimbangkanlah potret Prechtl tentang Luther lagi -- Luther penuh dengan figur dari sejarahnya sendiri -- buruh tani berbaris melawan prajurit bersenjata: Perang Petani yang mengerikan pada tahun 1525! Namun, bagi Luther, ini bukan kebangkitan sosial semata, pertempuran kelas sosial -- membaca sejarahnya dengan latar belakang kisah Alkitab, Luther melihat peristiwa ini dalam bentuk apokaliptik. Memang, apa yang bisa lebih apokaliptik daripada kekerasan besar yang mengubah dunia dan tatanannya? (Seorang ahli teologi Luther, Oswald Bayer, telah menunjukkan bahwa hal ini tidak meluputkan sang seniman yang melukis para ksatria dengan gaya lukisan Four Horsemen of the Apocalypse (Empat Penunggang Kuda Akhir Zaman) karya Albrecht Dürer.)

Akan tetapi, tidakkah paham apokaliptik Luther biasanya disoroti sebagai bukti jarak yang terbentang antara ia dan kita daripada sebagai relevansi kontemporer zamannya? Dan, bukankah pandangan terhadap sejarah semacam itu berbahaya? Bagaimanapun, inilah yang dilakukan salah satu orang sezamannya, Thomas Müntzer, dalam memimpin Perang Petani. Müntzer menggunakan Kitab Suci untuk menafsirkan peristiwa pada masanya secara apokaliptik, terinspirasi oleh kisah-kisah Alkitab yang menggambarkan perang yang akan pecah antara kebaikan dan kejahatan pada hari-hari terakhir. Sesungguhnya, kadang terlihat bahwa Luther juga dapat terjatuh dalam bahaya penafsiran apokaliptik semacam itu -- penilaiannya terhadap orang Yahudi menjadi contoh yang paling mengejutkan.

Namun, lebih sering, paham apokaliptik Luther tidak seperti Müntzer atau figur-figur profetik lain dari abad ke-16 yang mencoba mencengkeram kekang sejarah politik dalam nama Allah. Kata "apokalips" artinya membukakan apa yang tersembunyi, menyatakan apa yang sebelumnya tidak diketahui dunia. Hal tersebut menyatakan bahwa tanpa penyataan seperti itu, makna dunia yang sesungguhnya akan tetap tersembunyi. Dalam Disputation Against Scholastic Theology (Disputasi Melawan Teologi Skolastik) karyanya pada tahun 1517, dan bahkan lebih jelas lagi dalam Heidelberg Disputation (Disputasi Heidelberg) pada tahun 1518, Luther menolak teologi yang dibentuk tanpa apokalips, tanpa pewahyuan -- ketika seseorang dapat dengan mudah melihat hal dari Tuhan yang tersembunyi dan tidak terlihat. "Teologi kemuliaan" seperti itu, demikian ia menyebutnya, menekan dunia Alkitab menjadi dunia yang dipahami dengan logika, filsafat, dan pengalaman manusia. Dampaknya, pandangan semacam itu berusaha mencocokkan kisah Alkitab dengan kisah dunia, entah dunia filsafat dan sains, atau dunia buruh dan pembesar. Dengan pembalikan rasio dan pewahyuan, dialektik dan apokaliptik, kaum skolastik akan berusaha menyesuaikan kebenaran Allah dengan kebenaran manusia, dan orang seperti Thomas Müntzer akan mencari kekuatan eskatologis Allah dalam kekuatan tentara buruh.

Namun, pandangan apokaliptik Luther mengenai peristiwa pada sejarahnya sendiri sama sekali tidak dikendalikan oleh ketidakadilan paus atau pembesar, ancaman buruh maupun wabah, perang dan rumor perang, bahkan bukan oleh amukan kuasa jahat, melainkan itulah misteri yang tersimpan selama berabad-abad, hikmat yang disembunyikan dari orang bijak, tetapi dinyatakan pada orang-orang kecil, sebuah "teologi salib" yang menyatakan bahwa akhir zaman telah tiba dengan adanya Kristus yang Tersalib. Inilah apokalips yang, bagi Luther, menafsirkan dunianya dan akhir zaman: Yang Tersalib telah mengenakan seluruh kejahatan dan dosa pada Diri-Nya dan mengalahkan mereka di kayu salib. Mengikuti rangkuman Paulus tentang narasi Alkitab, khususnya sapuan sejarah besar keselamatan yang diceritakan dalam Surat Roma dan ditunjukkan dalam Surat Galatia, Luther berfokus pada kisah janji -- janji Allah. Sejak permulaan kisah Alkitab sampai akhir, Luther menyaksikan janji Allah secara terus-menerus, menembus kehidupan umat-Nya untuk mengklaim kata terakhir supaya segala sesuatu berakhir -- dosa, maut, iblis -- bahkan hukum. Hanya oleh janjilah Israel hidup dalam iman, dan hanya melalui iman dalam janji (Allah) orang non-Yahudi menemukan perhentian spiritual mereka, karena "Kristus adalah penggenapan seluruh janji Allah" (2 Korintus 1:20). Dan, kisah janji ini menantang kita sebagaimana sebuah janji -- Kristus bagi kita. Jadi, Kitab Suci menantang kita sebagai sebuah janji, menuntut dan menghasilkan iman. Karena itu, di tengah kehancuran, ketakutan akan maut, keraguan, dan pencobaan yang tampak bertentangan dengan kuasa dan belas kasih dan keadilan Allah, kematian dan kebangkitan Kristuslah yang tetap menjanjikan pengharapan dan memberi makna serta tujuan bagi kisah hidup tiap orang.

Katharina von Bora, istri Luther, oleh Lucas Cranach the Elder, 1526.

Tanpa adanya penyingkapan janji ini, tanpa kisah yang lain ini -- pernyataan dan tindakan Luther dapat terdengar absurd. Tentu Anda pernah mendengar pepatah yang secara tidak benar diatasnamakan kepada Luther, "Bila saya tahu dunia akan berakhir besok, saya akan menanam pohon apel hari ini." Kalimat ini bukanlah perkataan Luther, tetapi tampaknya mirip dengan pemikirannya. Yang mungkin lebih mengejutkan ialah kalimat berikut, yang benar-benar pernah ia katakan: di tengah kegelapan dan kebisingan Perang Petani, Luther melakukan sesuatu yang lebih absurd daripada menanam pohon apel -- ia memutuskan untuk menikah. Sembari menulis surat kepada seorang kerabat tentang kemungkinan kematiannya di tangan para petani, ia berhenti sejenak dan berkata, "Bila saya dapat mengaturnya, sebelum mati, saya tetap akan menikahi Katie untuk menghina sang Iblis, meski saya harus mendengar perang petani berlanjut. Saya percaya mereka tidak akan mencuri semangat dan sukacita saya." Suatu momen yang mengagumkan: secara paradoks, Luther memamerkan undur dirinya dari tengah dunia sekaligus pada saat yang sama keyakinan dan kebebasannya untuk hidup dan berinvestasi di dunia. Ia melakukan hal ini karena kisah Kitab Suci -- yang dibubuhkan pada tiap halaman dengan darah Kristus! -- menjanjikan padanya bahwa Allah yang menghancurkan kuasa dosa, maut, dan Iblis adalah Allahnya. Dalam iman ini, kisah keselamatan dari Alkitab menjadi kisahnya sendiri, memaknai dan membentuk setiap momen dalam hidupnya. Hanya dengan "kesadaran yang ditawan oleh Firman Allah" ia benar-benar menemukan kebebasan sejati.

Supaya jelas, Luther tidak memaksudkan agar setiap kisah dalam Kitab Suci harus disederhanakan menjadi peringatan "bertobatlah" dan "percayalah". Janji Allah dan iman yang dipanggil menjadi nyata tidak datang secara umum, melainkan di tengah kekhususan kehidupan dan sejarah manusia. (Pepatah "iblis berada dalam detail" betul-betul salah -- iblis jauh lebih baik dalam pernyataan yang bersifat umum; Allah itulah yang merendahkan diri ke dalam keringat dan darah sejarah manusia -- seperti dikatakan Luther, "Ke dalam debu dan kerja yang membuat kulitnya terbakar.") Dalam kehidupan nyata, dengan segala pertentangan dan ketidakpastiannya, Allah berbicara kepada kita, Ia mendekat kepada kita dalam inkarnasi Allah Anak.

Di sinilah, dalam kisah janji Allah, saya hendak mengajukan bahwa teologi Luther bahkan lebih penting dan mendesak bagi zaman kita. Meski benar bahwa penghancuran yang dilakukan pascamodernisme terhadap asumsi dan fondasi tradisional menyatakan kenaifan dan kesombongan manusia modern, hal tersebut juga telah meninggalkan masyarakat kita dalam keadaan hilang arah, kekecewaan, kecemasan. Tampaknya, ada budaya "Anfechtung" yang terus bertumbuh, yang secara simultan menolak segala otoritas, tetapi masih mendambakan kepastian. Di tengah iklim yang tidak pasti dengan segala kontradiksi dan keraguan hidup, hal itu meninggikan autentisitas melebihi otoritas, dan kepenuhan akan kebenaran melebihi kebenaran, teologi Luther menunjuk pada -- bukan seperangkat rasa aman, pegangan, atau fondasi objektif lain yang dapat diverifikasi -- melainkan sebuah janji, Firman yang sepenuhnya bergantung pada kasih dan kesetiaan Dia yang menyatakannya. Himne Luther Benteng yang Teguh mengatakan bahwa itu hanya "sepatah kata", tetapi kata dan cerita adalah satu-satunya yang kita miliki -- dan "penuh pun dunia dengan setan", terhadap pemerintah dunia ini, "kuasanya ditebang dengan sepatah kata".

Kisah dan janji -- tentunya, yang kita bicarakan tentang teologi Luther adalah Firman. Lagi pula, jika Luther memang masih berbicara kepada kita pada saat ini, bukan karena kata-katanya sedemikian penting, melainkan karena ia mengarahkan kita untuk mendengar Dia yang Firman-Nya menjanjikan pengharapan dan kehidupan bagi dunia. Di hadapan Firman inilah, kita, demikian tulis Luther dalam kata-kata terakhirnya, "aller Bettler" -- kita semua pengemis. Hal ini benar adanya. (t/Joy)

|

sabda_ylsa

sabda_ylsa

Yayasan Lembaga SABDA

Yayasan Lembaga SABDA

sabda_ylsa

sabda_ylsa

Mores

Mores

SABDA Alkitab

SABDA Alkitab

Podcast SABDA

Podcast SABDA

Slideshare SABDA

Slideshare SABDA